AMD 解禁第 2 代 Ryzen 處理器之時,已帶來兩款 X 系列處理器 Ryzen 7 2700X 與 Ryzen 5 2600X 的測試報告,而首波販售的還有兩顆非 X 的處理器,即是 Ryzen 7 2700 與 Ryzen 5 2600,此次補完這兩顆測試數據,讓玩家更能了解第 2 代 Ryzen 處理器的強悍。

第 2 代 Ryzen 重點:Zen+ 架構、12nm 製程、Precision Boost 2 自動超頻

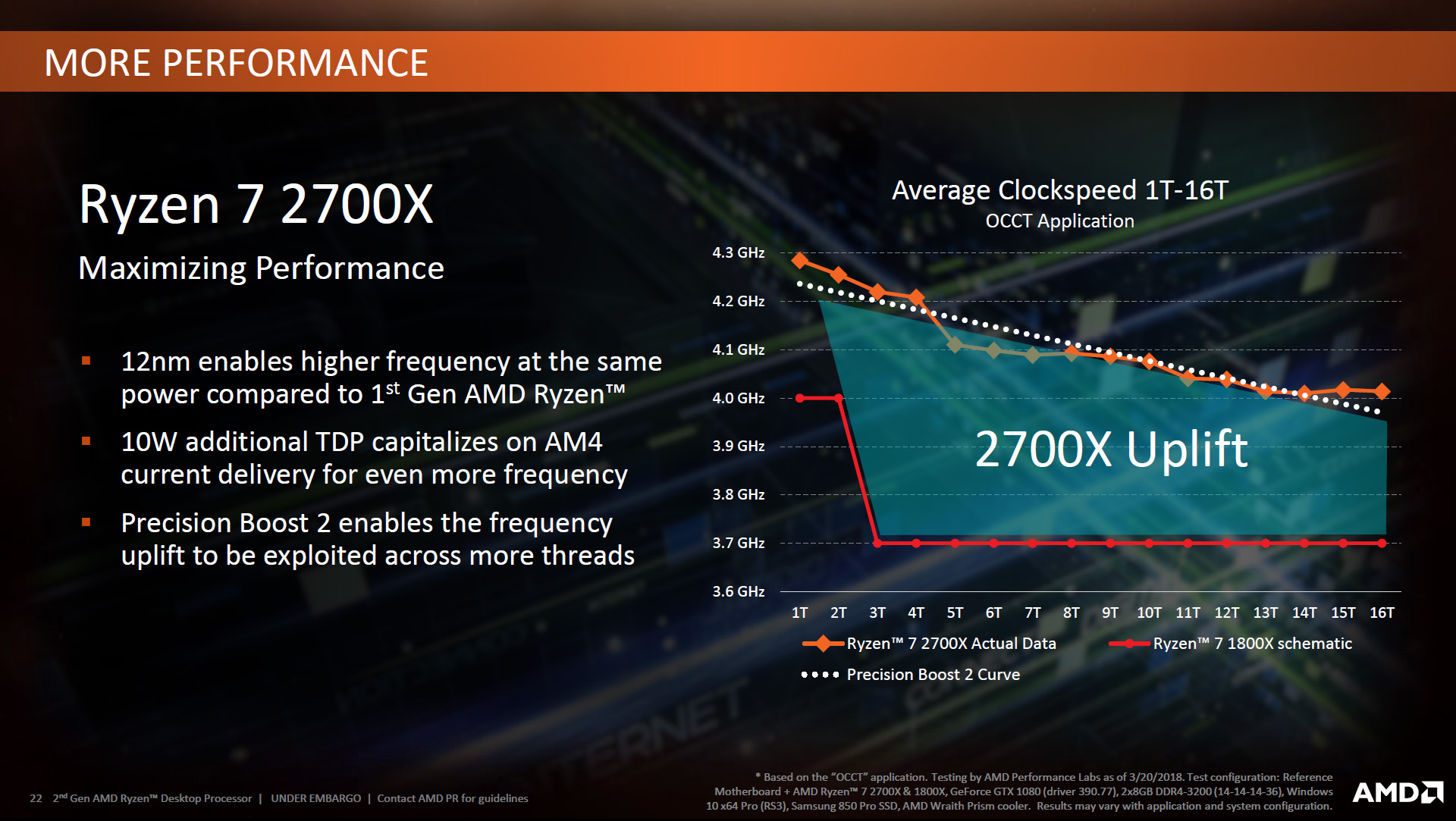

第 2 代 Ryzen 重點:Zen+ 架構、12nm 製程、Precision Boost 2 自動超頻第 2 代 Ryzen 處理器,採用經歷一代優化後的 Zen+ 架構,以及 12nm 先進製程,不僅提升時脈之外,更大幅降低快取與記憶體延遲;而搭配新的 Precision Boost 2 自動超頻運作機制,延續著上一代 25MHz 步階的超頻方式,但比起上一代採用的 2 Core 或 All Core 超頻機制,所造成的非線性時脈調整的問題,在這一代 Precision Boost 2 中,可獲得更線性、平滑的 CPU 時脈超頻機制。

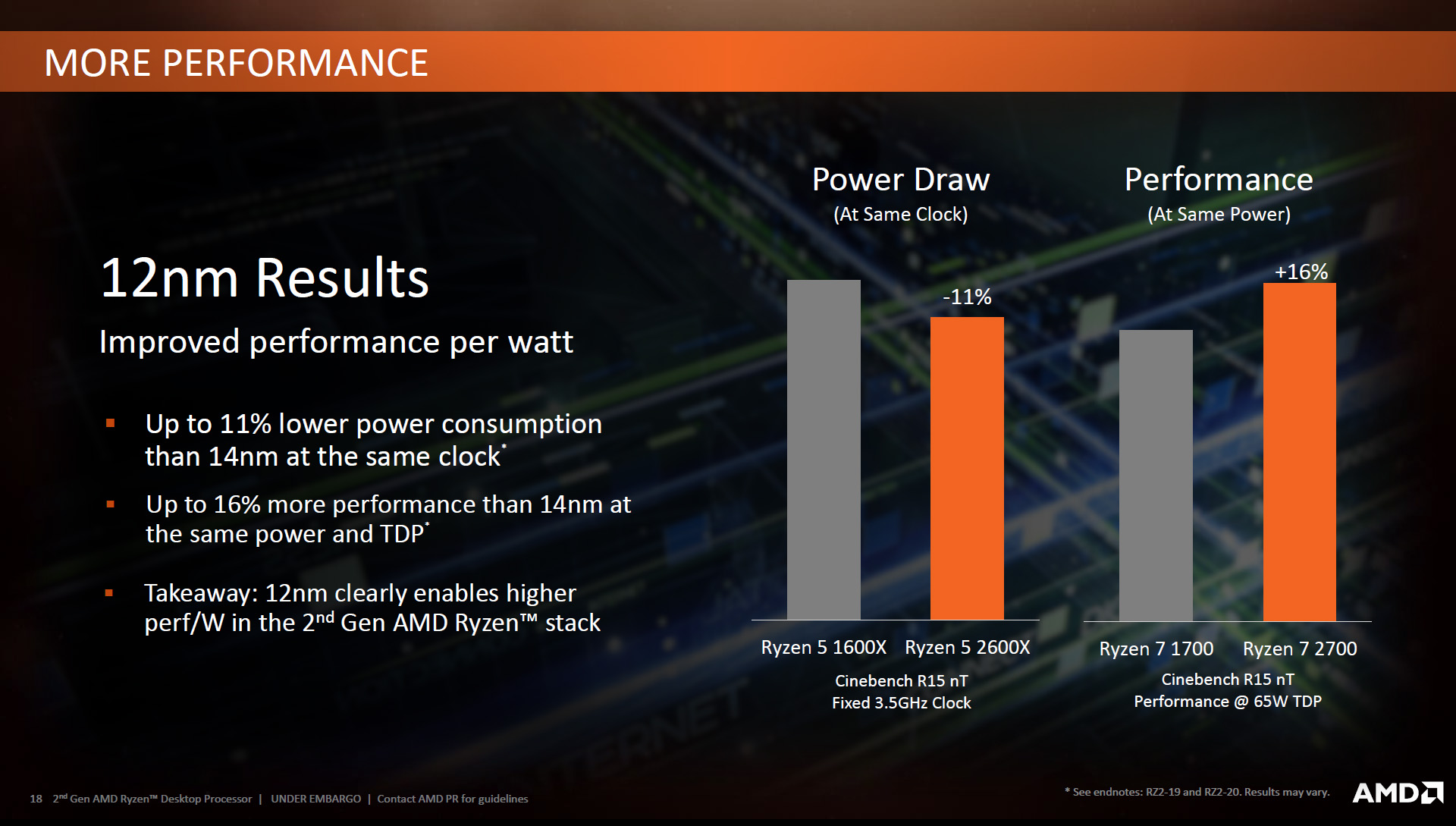

↑ 第 2 代 Ryzen 處理器,在相同時脈設定下,比起上一代功耗更降低了 11%,更有著 16% 的性能提升。

↑ 新一代處理器,在自動超頻下有著 Precision Boost 2 與 XFR2 支持,可獲得更好的性能表現。

對這一代詳細的介紹,還請參考上集:AMD Ryzen 7 2700X 與 R5 2600X 處理器測試報告 / 時脈提升 多核更威 http://www.xfastest.com/thread-218814-1-1.html

首發高階 4 顆 Ryzen 7、Ryzen 5 處理器

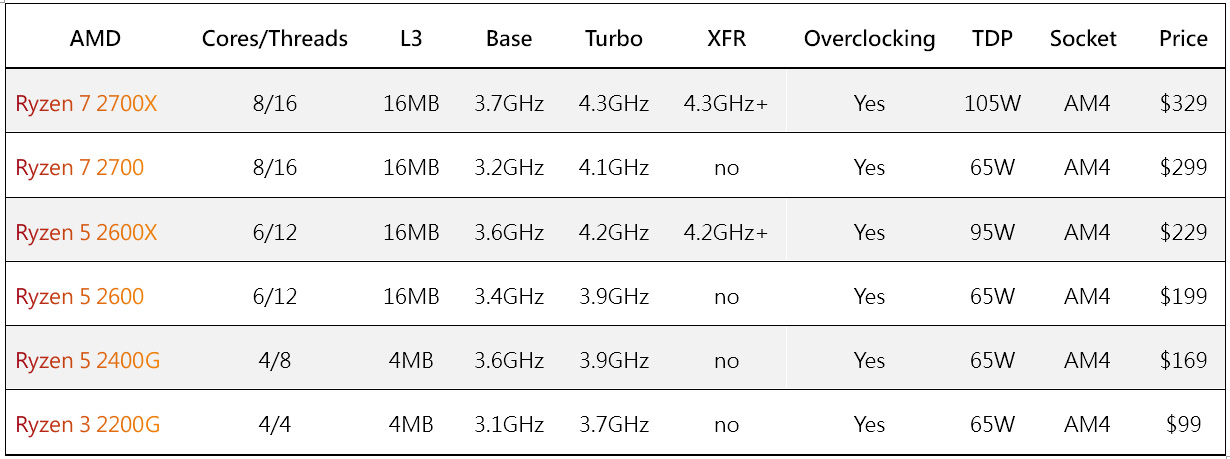

首發高階 4 顆 Ryzen 7、Ryzen 5 處理器第 2 代 Ryzen 處理器在相同的核心、執行緒設定下,大幅提升了基準時脈與 Turbo 時脈,另一方面 2700X TDP 來到 105W,而 2600X TDP 則是 95W,非後綴 X 系列的處理器 TDP 則是維持 65W。

Ryzen 7 2700X 有著 8 核心 16 執行緒、16MB L3 快取,基準時脈定在 3.7GHz、Turbo 可達 4.3GHz 並支持 XFR,價格上訂為 $329 美金,比起 1800X 降價後的價格在便宜 $20 美金;而 非 X 系列的 2700,則是時脈定為 3.2GHz、Turbo 4.1 GHz,價格則是 $299 美金。

Ryzen 5 2600X 有著 6 核心 12 執行緒、16MB L3 快取,基準時脈定在 3.6GHz、Turbo 4.2GHz 並支持 XFR,價格訂為 $229 美金;而非 X 的 2600,基準時脈則是 3.4GHz、Turbo 3.9GHz,定價 $199 美金。

↑ Ryzen 2000 系列處理器規格與價格表。

↑ 本次測試的兩顆處理器 Ryzen 7 2700 與 Ryzen 5 2600。

這一代的處理器,皆有隨附散熱器,Ryzen 7 2700X 搭配新款 RGB 燈效的 Wraith Prism,而 2700 則是 Wraith Spire (LED),至於 Ryzen 5 2600X 則是沒 LED 的 Wraith Spire,最後 2600 則是 Wraith Stealth 版本。

↑ 左 Wraith Stealth、右 Wraith Spire,這兩款都是下吹散熱器,Stealth 較低、Spire 較高。

↑ 左 Wraith Stealth、右 Wraith Spire,兩者高度差異。

↑ 左 Wraith Stealth 採用整塊鋁鰭片與 CPU 接觸、右 Wraith Spire 則有中央的銅底。

↑ Wraith Spire LED 的燈效。

AMD StoreMI 混合 SSD + HDD 高速大容量儲存

AMD StoreMI 混合 SSD + HDD 高速大容量儲存做為 X470 主機板一大殺手鐧的「AMD StoreMI」技術,透過軟體與驅動的方式,將高速儲存裝置 SSD 與傳統儲存裝置 HDD 的結合,創造出具備加速的大容量儲存空間,這亦是 AMD 用來對抗 Intel Optane 記憶體的一大策略。

↑ StoreMI 可用來加速系統提升讀取時間,並建立大容量的儲存空間。

↑ 測試使用的 SAMSUNG 860 EVO SSD 與 WD Blue HDD。

只要是 X470 主機板的用戶可免費獲得 AMD StoreMI 軟體,若是 AMD 300 系列晶片組的用戶,則需花費 $19.99 美金購買 Enmotus FuzeDrive Basic 軟體;換句話說,AMD StoreMI 即是由 Enmotus 所提供的軟體與技術,並做為 X470 的優勢免費提供。

簡單來說,StoreMI 藉由高速 SSD、RAM 搭配慢速儲存的 HDD,建立分層儲存的磁碟區,這功能主要透過軟體與驅動即可達成,無須像 Intel Optane memory 針對 BIOS 進行特別設定,也因此在操作上也相對簡易。

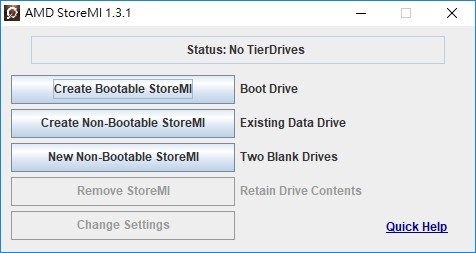

安裝好 StoreMI 軟體後,可選擇 3 種建立混合式儲存的方法,各位玩家可依據需求來選擇:

1. Create Bootabble StoreMI

2. Create Non-Bootabble StoreMI

3. New Non-Bootabble StoreMI

↑ StoreMI 軟體介面相當簡單,3 個選項來操作設定。

簡單來說,選項 1 就是將 SSD + HDD 建立成可開機的磁區,這選項會將開機磁區轉換成 StoreMI 模式,換句話說原本系統安裝在 SSD 當中,使用這選項進行轉換時,HDD 的資料、磁區會被清空,並將其做為可開機的 StoreMI 磁區。

而選項 2 跟 3 就簡單了,建立或新建非開機也就是儲存資料、程式用的 StoreMI 磁區,只不過選擇 2 會將 SSD、HDD 既有的資料、磁區都移除;選擇 3 則可保留其中一個裝置的資料進行磁區轉換。

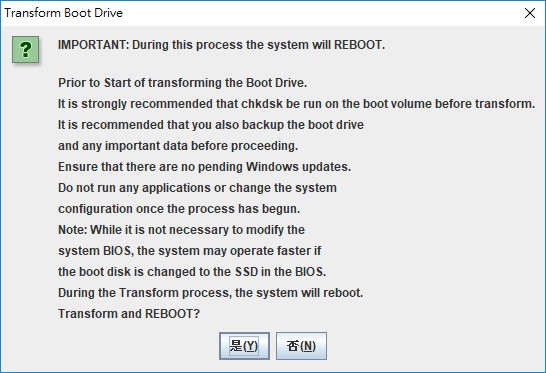

整體操作只需依照軟體一步一步即可完成,只可惜目前軟體僅有英文說明,但相較於 Intel Optane memory 還要透過軟體修改 BIOS、AHCI 等安裝方式來說,AMD StoreMI 相對更容易安裝與使用。

本次測試,採用選項 1 結合 SSD 與 HDD 做為可開機的 StoreMI 磁區,以下是操作過程的畫面截圖。

↑ 軟體告知接下來的操作指示。

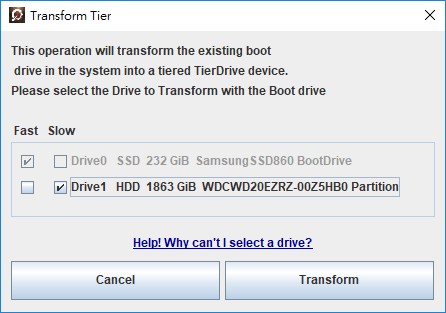

↑ 選擇一個慢速裝置 HDD。

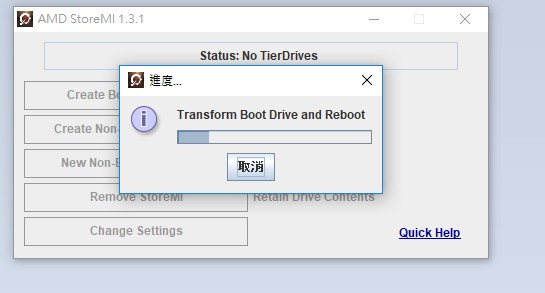

↑ 選擇後就開始轉換磁區了。

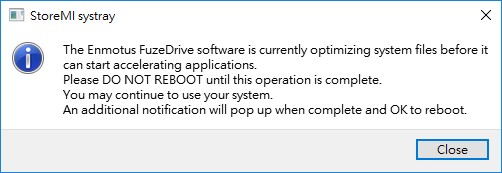

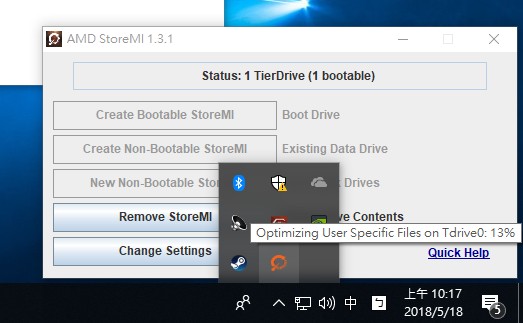

↑ 轉換完畢,重新開機後會跳出這訊息,告知目前 StoreMI 正在進行檔案優化,這期間請勿關機或重新啟動電腦。

↑ 若各位移到右下角,找到 StoreMI 圖示,也會說明到目前正在優化,這部分請各位稍等。

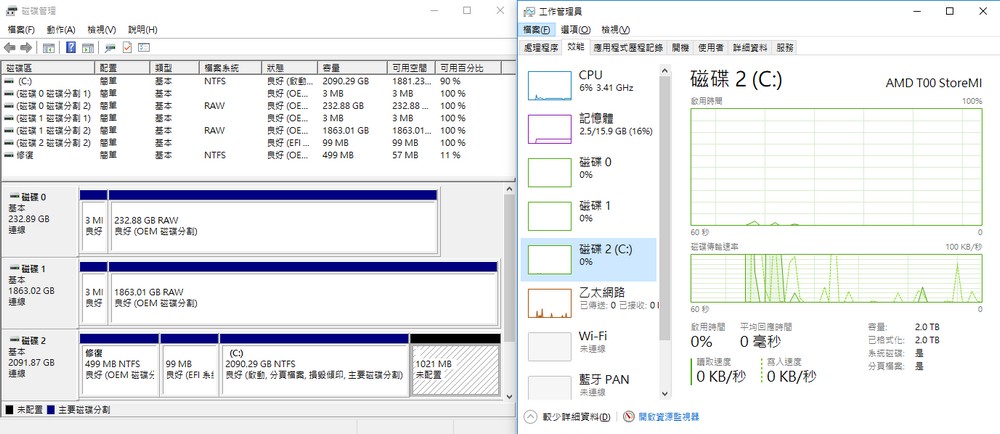

轉換完畢後,系統會多出一個名為 StoreMI 的磁碟,以及原本的 SSD、HDD 磁碟,從安裝到轉換的過程相當快,如此一來玩家就可擁有大容量的高速系統碟。

↑ 建立好之後的 StoreMI 磁碟。

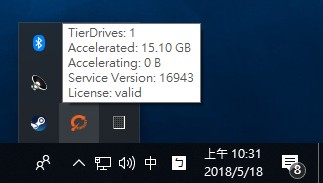

↑ 若優化完成,會顯示已加速的容量等資訊。

AMD Ryzen 7 2700、R5 2600 超頻性能測試

AMD Ryzen 7 2700、R5 2600 超頻性能測試上述測試發現 Ryzen 7 2700 在主機板預設並採用附贈風扇下進行測試,整體結果稍有點不理想,這最主要的原因莫過於附贈的散熱器,非 X 的這兩顆給的散熱器都相當入門,倘若換成更好的散熱器,亦可發揮出 Ryzen 7 2700 與 R5 2600 的完整實力。

手動超頻測試,則將散熱器都改為 Noctua NH-D15,並透過 Ryzen Master 來進行超頻設定。

Ryzen 7 2700 超頻 4.1GHz 時電壓可控制在 1.475V,若超頻到 4.2 可拼 1.55V,但考量到完整測試,遂以 Ryzen 7 2700 4.1GHz 進行測試。

而 Ryzen 5 2600 同樣以 4.1GHz、1.45V 進行測試。

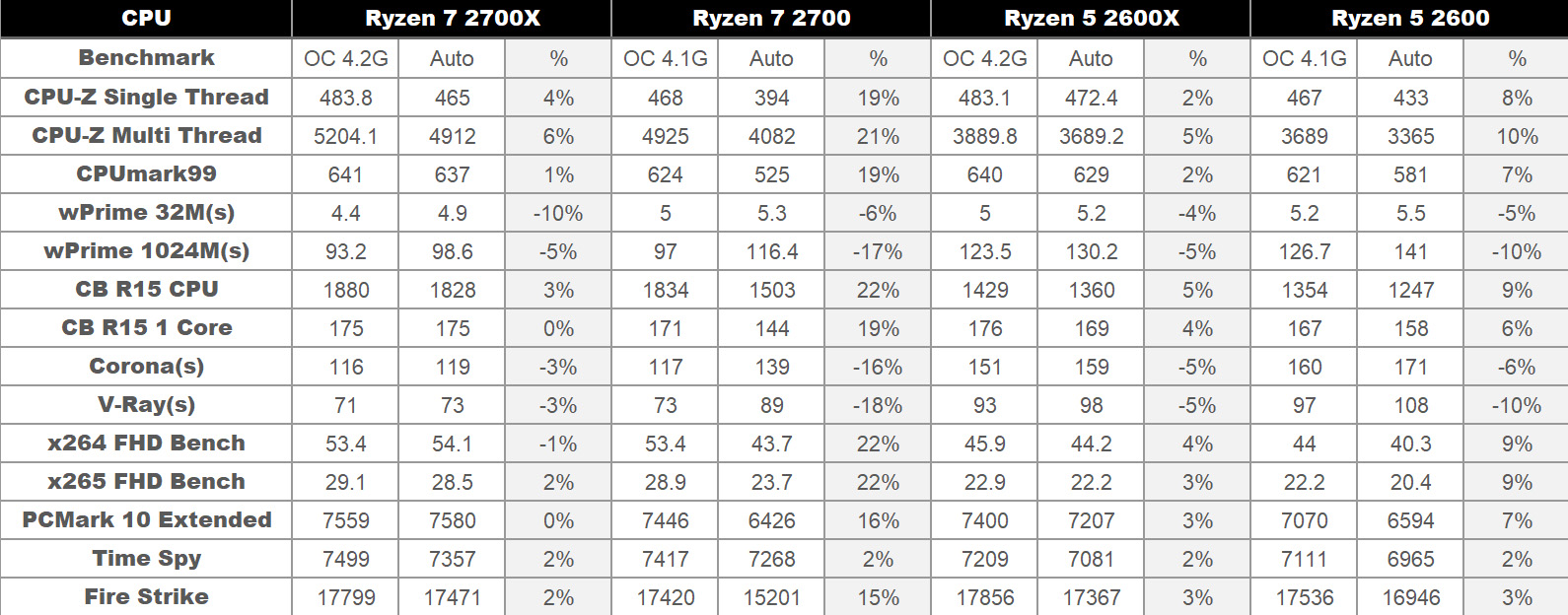

從超頻總表可輕易發現,手動超頻(換上更好的散熱器)之後 Ryzen 7 2700 的性能與 2700X 差距其實並不大,並且比起預設測試性能還要再好上許多;至於 Ryzen 5 2600 也有同樣的結果,性能在提升了一些。

↑ 超頻比較總表。

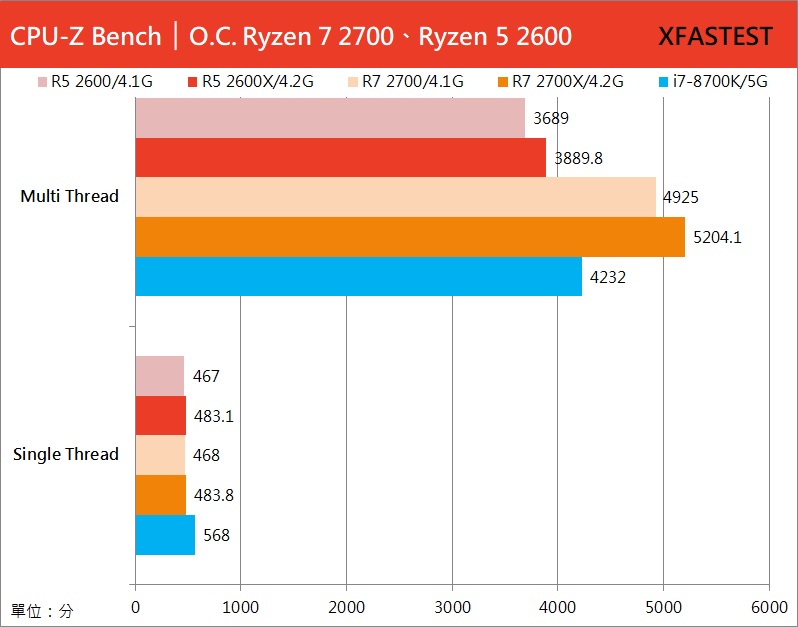

↑ CPU-Z Bench,分數越高越好。

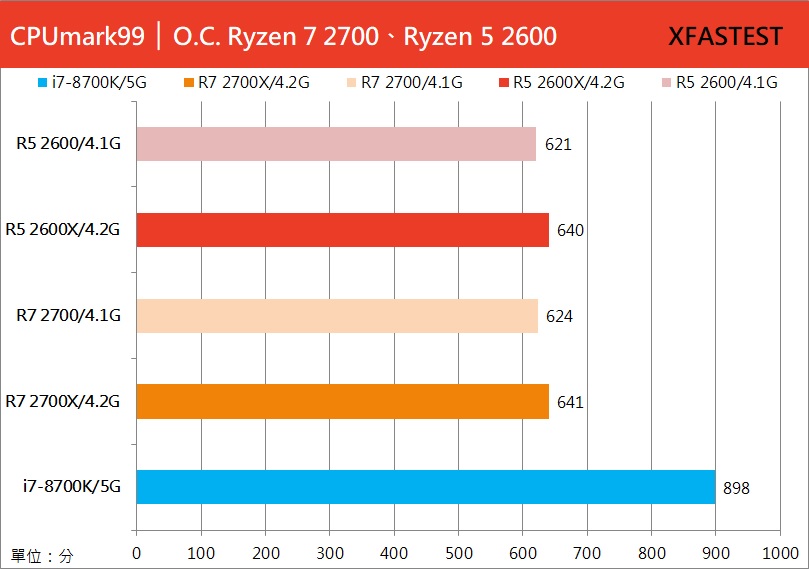

↑ CPUmark99,分數越高越好。

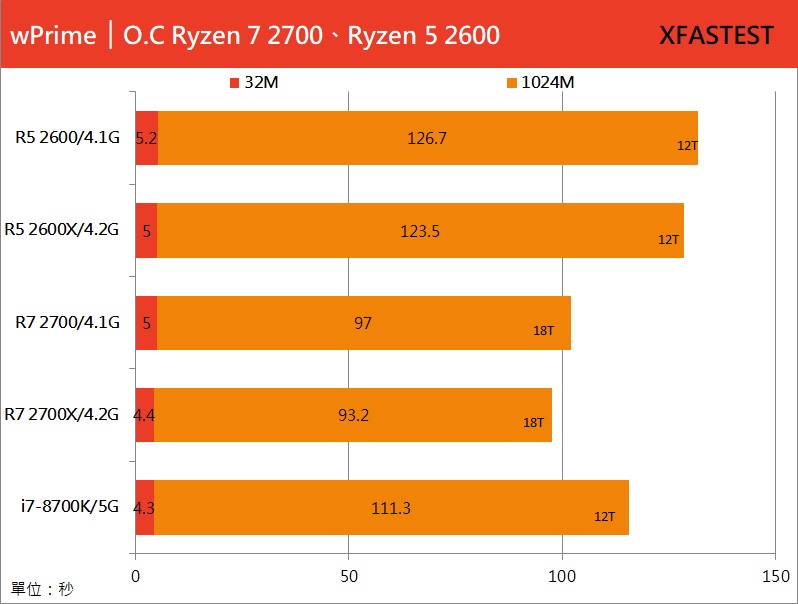

↑ wPrime,秒數越低越好。

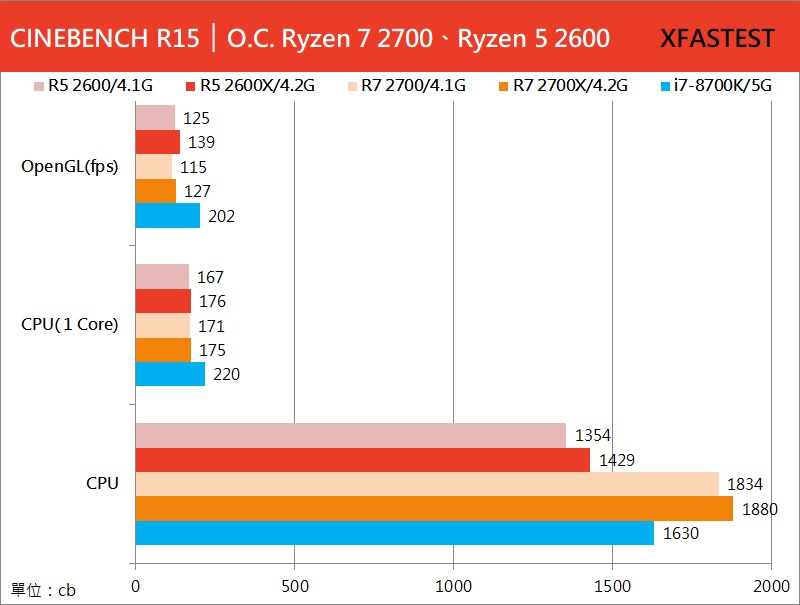

↑ CINEBENCH R15 測試,分數越高越好。

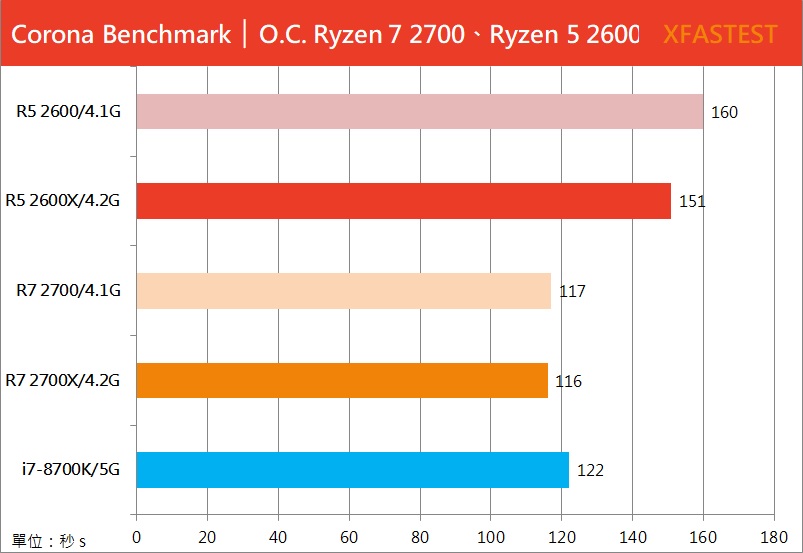

↑ Corona Benchmark,秒數越低越好。

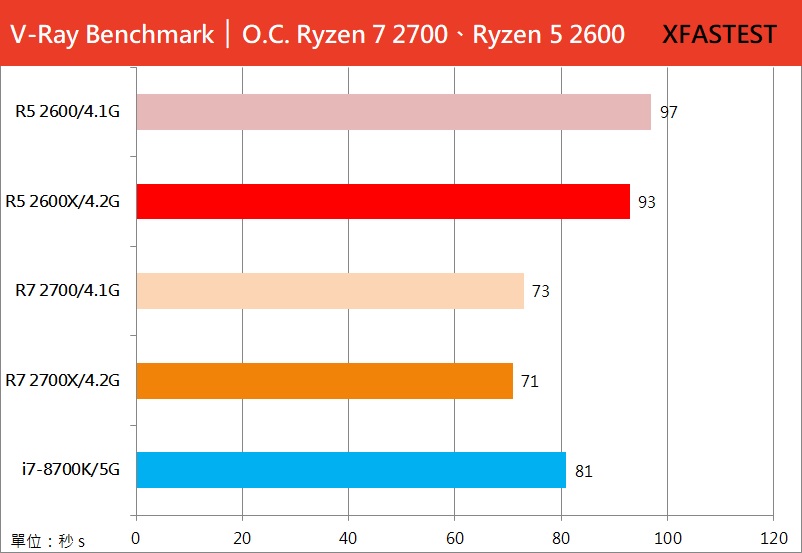

↑ V-Ray Benchmark,秒數越低越好。

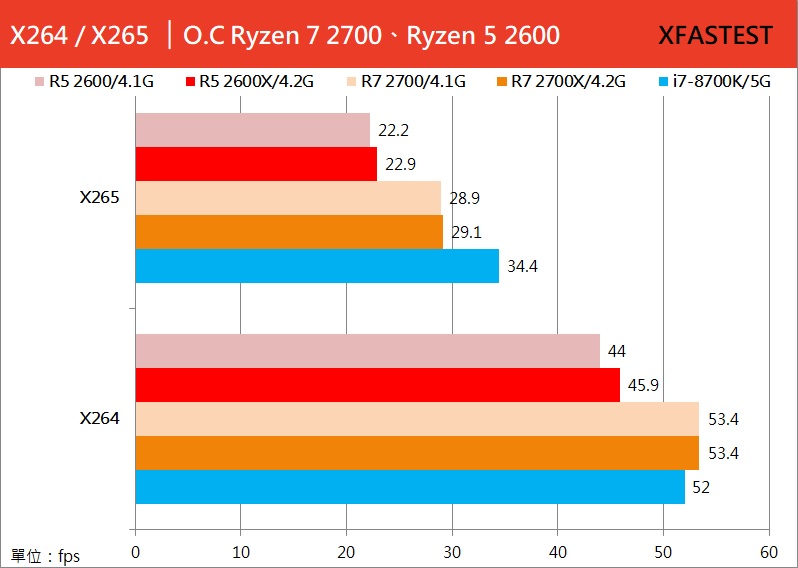

↑ X264 / X265 FHD Benchmark,越快越好。

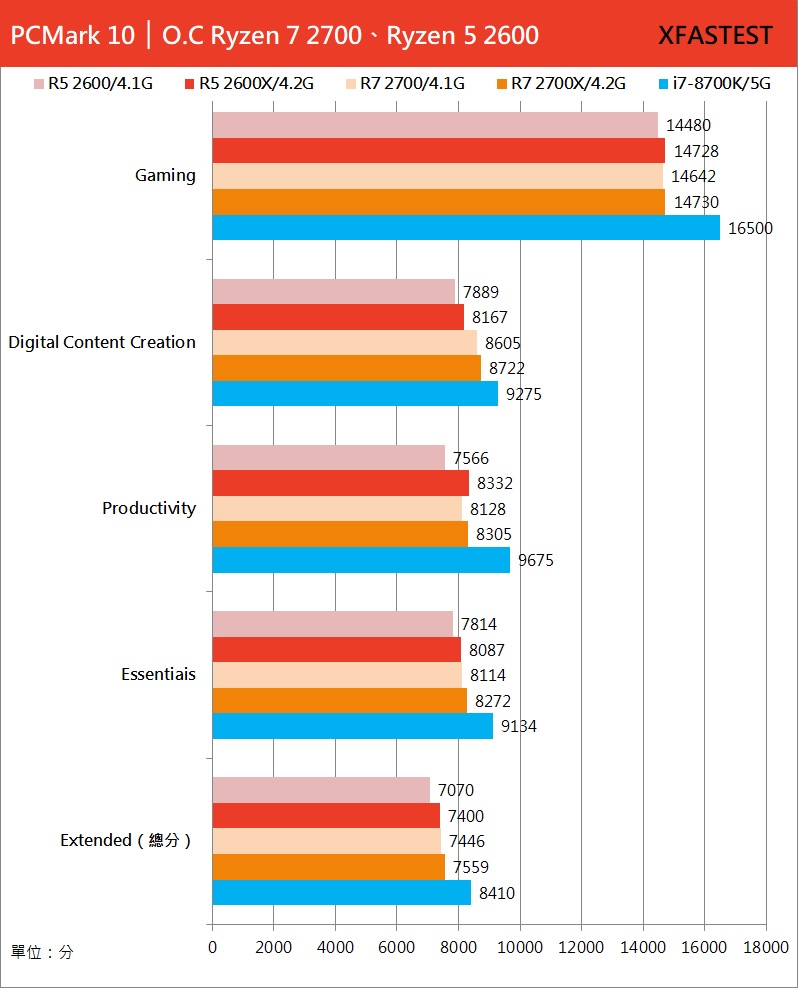

↑ PCMark 10 分數越高越好。

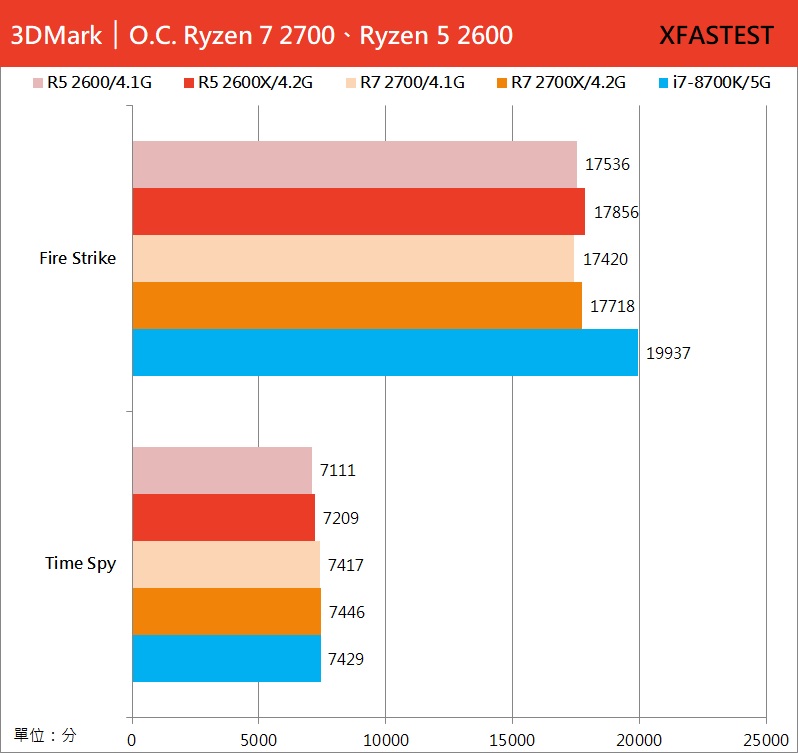

↑ 3DMark,分數越高越好。

總結

總結此次測試的兩顆非 X 系列的第 2 代 Ryzen 處理器 R7 2700 與 R5 2600,雖說搭配原廠提供的風扇進行預設測試,整體性能表現並無法完整發揮處理器該有的性能,這也在超頻測試之後可見到,性能有著更明顯的提升。

Ryzen 7 2700 在手動超頻後可力拼 2700X,但相對的信仰散就 2700X 這顆 RGB Wraith Prism 最好看、散熱好,就看玩家怎麼抉擇,直接上 2700X 衝信仰,或者 2700 換散熱器開超頻拼性能。

Ryzen 5 2600 相對來說同樣原廠扇,能提供基本的性能,若換上更好的散熱器,更可將處理器性能完整發揮;AMD 提供散熱器算是美意,但各位玩家想要性能記得再自行升級散熱器,當然除 2700X 這顆信仰在美觀與散熱表現上都有不錯的水平。

第 2 代 AMD Ryzen 處理器,不僅讓性能再次提升,時脈也進步到 4.1-4.2GHz 的基礎,讓玩家不僅獲得更多的核心與更好的運算能力,再加上價格與 Intel 陣營有著相當好的競爭力。

而搭配 X470 免費贈送的 StoreMI 軟體,讓玩家可將既有 SSD + HDD 組合成大容量磁碟來使用,這也算是 X470 的特點之一,至於未來的 B450 是否會有這好康就不一定了;接下來 AMD,會在補齊入門 B450 主機板,以及下半年的第 2 代 Ryzen Threadripper 處理器,屆時在帶大家感受 AMD Ryzen 線程撕裂者的強悍之處。

沒有留言:

張貼留言