AMD 藉由 7nm 製程與 Vega 20 架構優化,讓「Radeon VII」效能可直追競品 RTX 2080,並擁有 HBM2 16GB 高速大容量記憶體為一大優勢,面對 GPU 運算、超高解析度影像編輯與 AAA 大作遊戲,可有著不錯的姓能表現,再加上 $699 鎂的定價,肯定能給 A 粉們一個新年期待。

7nm 製程 Vega 20 架構優化

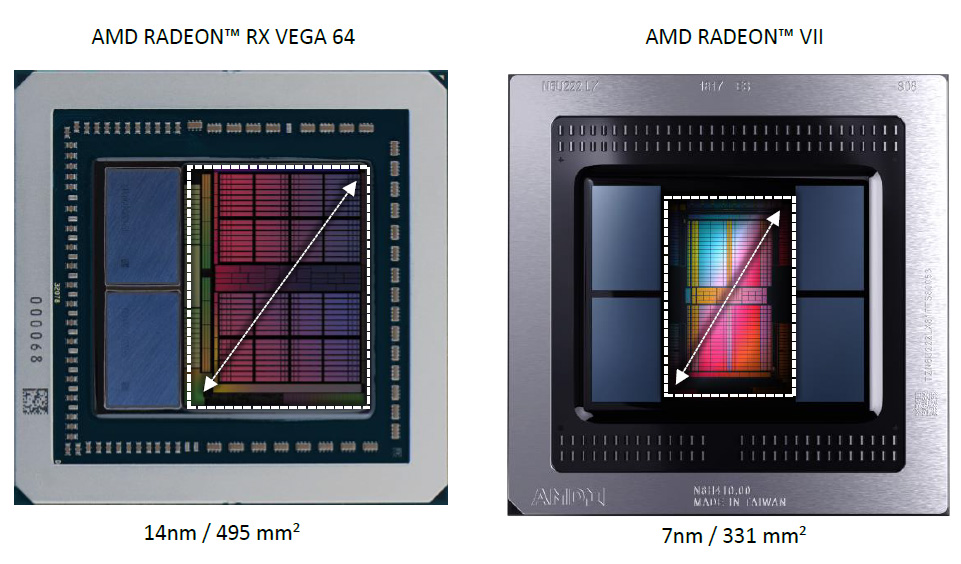

7nm 製程 Vega 20 架構優化關於 AMD Radeon VII 公版卡的開箱,已有文章跟大家介紹,因此本篇就不再贅述。Radeon VII 是首款採用 7nm 製程的遊戲顯示卡,GPU 代號為「Vega 20」,也因為製程的提升,使得 GPU 晶片面積縮小至 331mm^2,讓這一代在相同的封裝下,可多加 2 顆 HBM2 記憶體,達到 16GB 容量 1TB/s 的高頻寬。

↑ Vega 10 與 Vega 20 晶片面積比較。

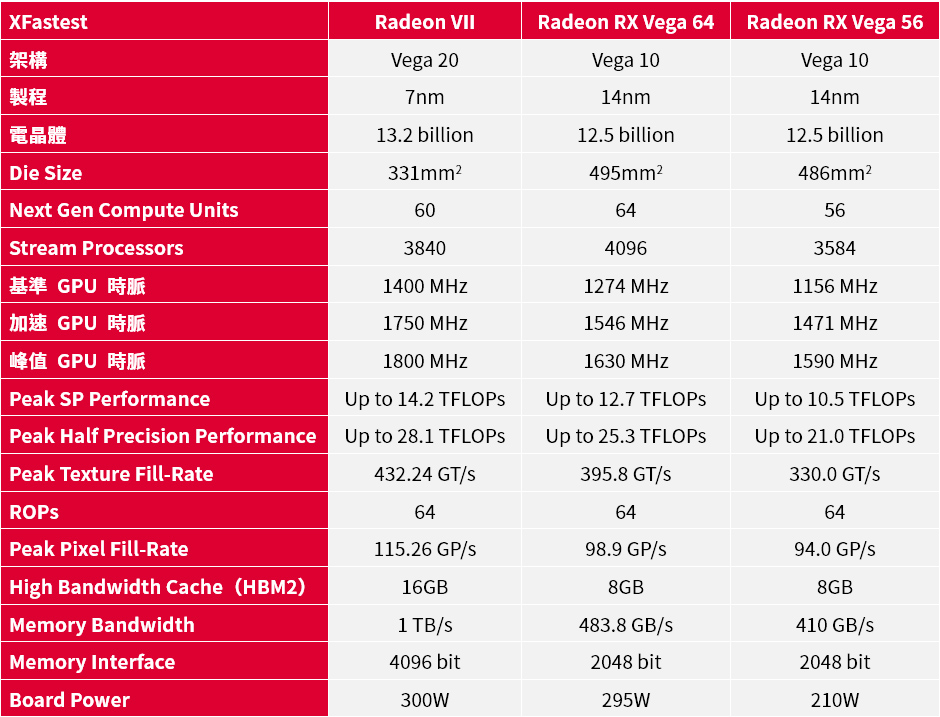

這一代 Vega 20 核心,下修 Next Generation Compute Unit 至 60 組,因此有著 3840 個 Stream Processors(SP)。核心時脈,基準提升到 1400 MHz,加速時代可達 1750 MHz,峰值時脈最高為 1800 MHz。

比起上代 Vega 64 雖然 CU 單元減少,但時脈提升後,依舊有更高的效能,並維持同樣 64 組 ROP 單元,而記憶體則是翻倍至 16GB,記憶體頻寬達到 1 TB/s,而顯卡 Board Power 則提升到 300W;簡單來說,這代主要在 7nm 製程提升,以及時脈功耗的再優化,架構上並無更動。

↑ Radeon VII 規格比較。

16GB HBM2 記憶體與 1TB/s 頻寬

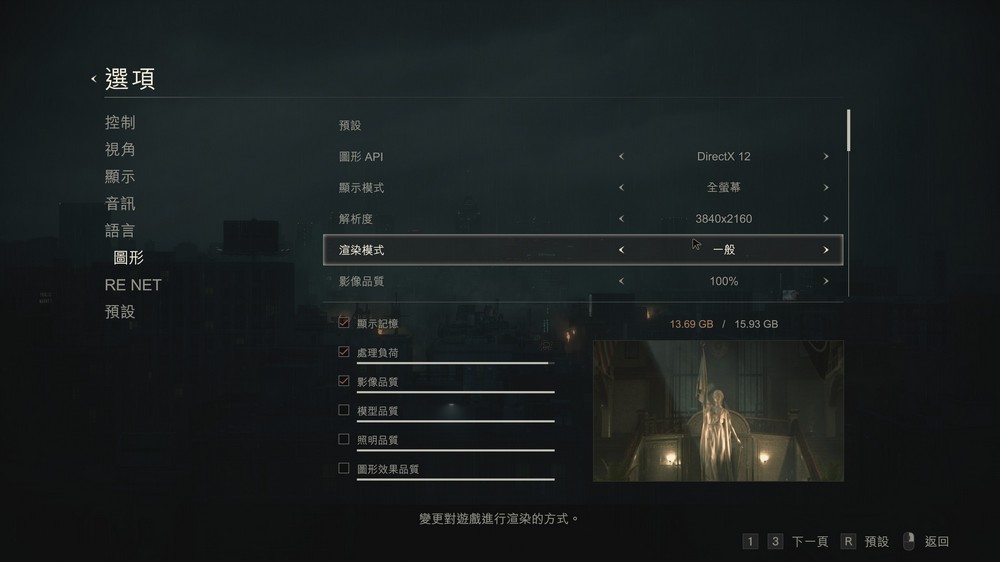

16GB HBM2 記憶體與 1TB/s 頻寬若各位玩家有在關注遊戲的發展,可發現 PC Game 在解析度提升、畫面材質的強化之下,對於顯示卡 VRAM(影像記憶體)的需求越來越大,就像是《惡靈古堡 2 重製版》在 4K 解析度最大值設定下,需要著 13.69 GB 的記憶體容量。

↑ 《惡靈古堡 2 重製版》最高設定下需要 13.69GB 的 VRAM 容量。

另一方面,對於超高解析度影音剪輯,以 Adobe Premiere 在進行 4K 影片編碼時,就需要 10.2GB 的 VRAM,而當解析度提升到 8K 時更需要 11.5GB。

這也是為何 AMD 在這代 Vega 20 翻倍了記憶體容量(16GB)與頻寬(4096-bit)(當然空間夠也是另個主因),而有著這麼大的記憶體容量,則可確保遊戲 Frame time 的表現更穩定,亦可讓玩家在影音剪輯時有著更大的記憶體支援。

↑ 面對遊戲的畫質、材質提升,以及 8K 剪輯的需求,Radeon VII 在這價位下即可擁有 16GB HBM2 記憶體。

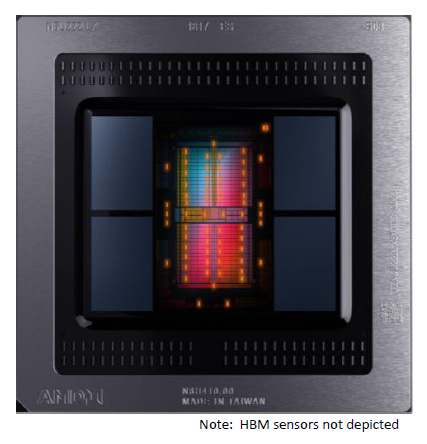

2x 溫度感測器 強化散熱監控 Junction Temperature

2x 溫度感測器 強化散熱監控 Junction Temperature對於 CPU、GPU 或電子零件其一大問題莫過於散熱,而以往都會配置著一個溫度感應器,做為 GPU Temperature 的監控機制,更透過這溫度來控制降頻、風扇的運作機制。

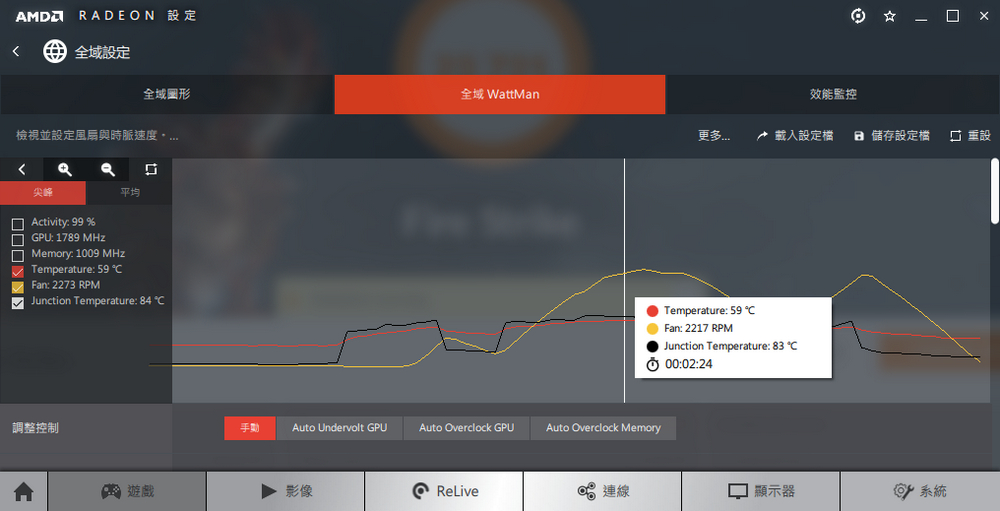

而這次 AMD 提到加入 Thermal Sensors Network,橫跨著整個 GPU 晶片,其感應器的數量更是 RX Vega 64 的兩倍之多,而感應器橫跨整個 GPU 晶片,並稱做「Junction Temperature」,這個溫度偵測可透過 WattMan 來監控。

↑ 圖上標示著重點溫度測量點。

因此 Vega 20 採用著 Junction Temperature 做為控制降頻、風扇的測量基準,更精準的溫度偵測,則可發揮出 GPU 更完整的性能,而 Junction Temperature 的溫度點,則更可據實的反應出整個 GPU 核心的溫度變化,若玩家在超頻時亦可參考這溫度點來測試。

↑ 通過 WattMan 監控,有著一般 GPU 溫度與 Junction 溫度偵測。

均熱板、熱導管散熱鰭片全用上

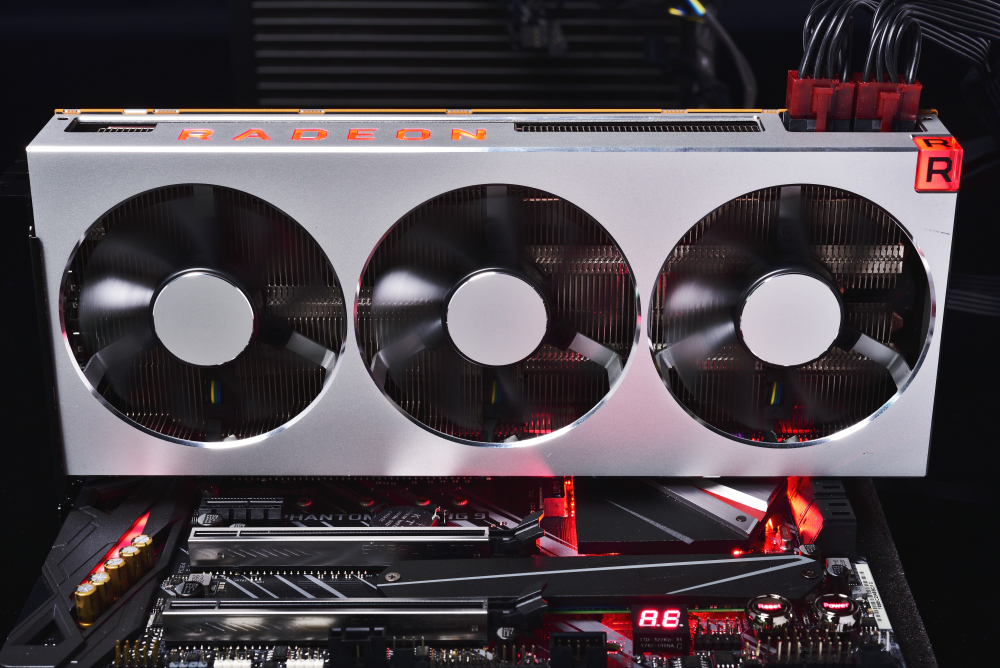

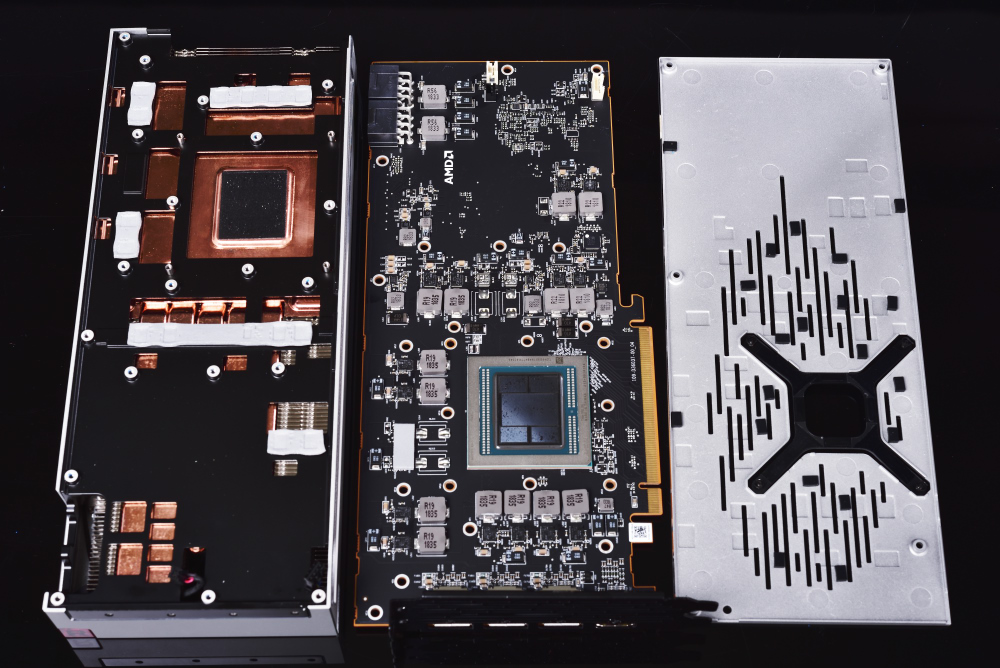

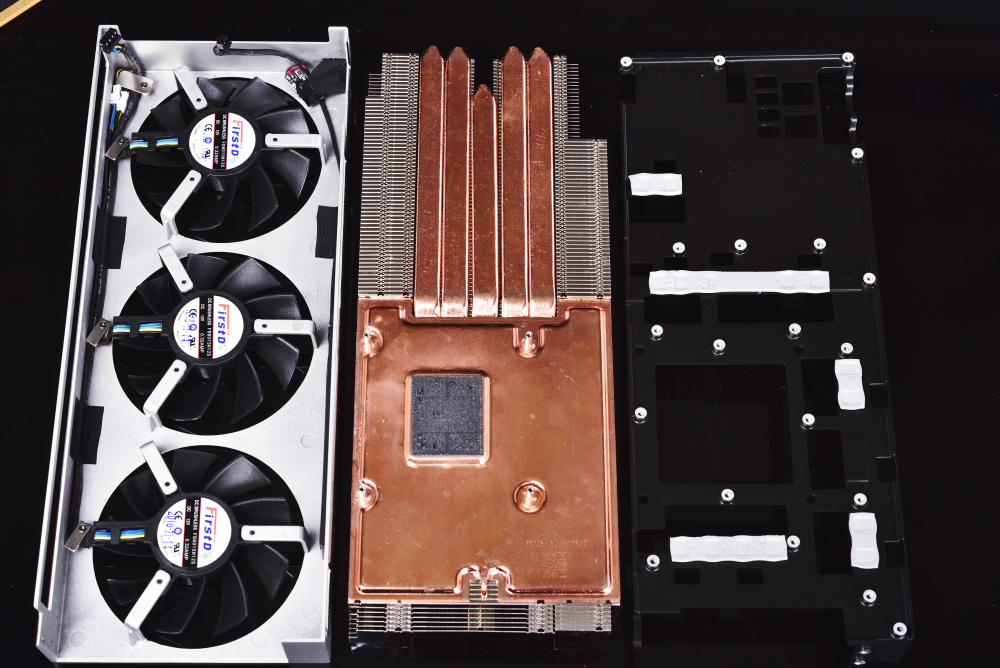

均熱板、熱導管散熱鰭片全用上這一代 Radeon VII 公版散熱相當有誠意,除了外觀所見的三風扇之外,內部散熱器更用上均熱板、熱導管散熱鰭片,並有著中框固定電路板,讓顯卡整體結構更強化。

↑ 散熱器、電路板、金屬背板。

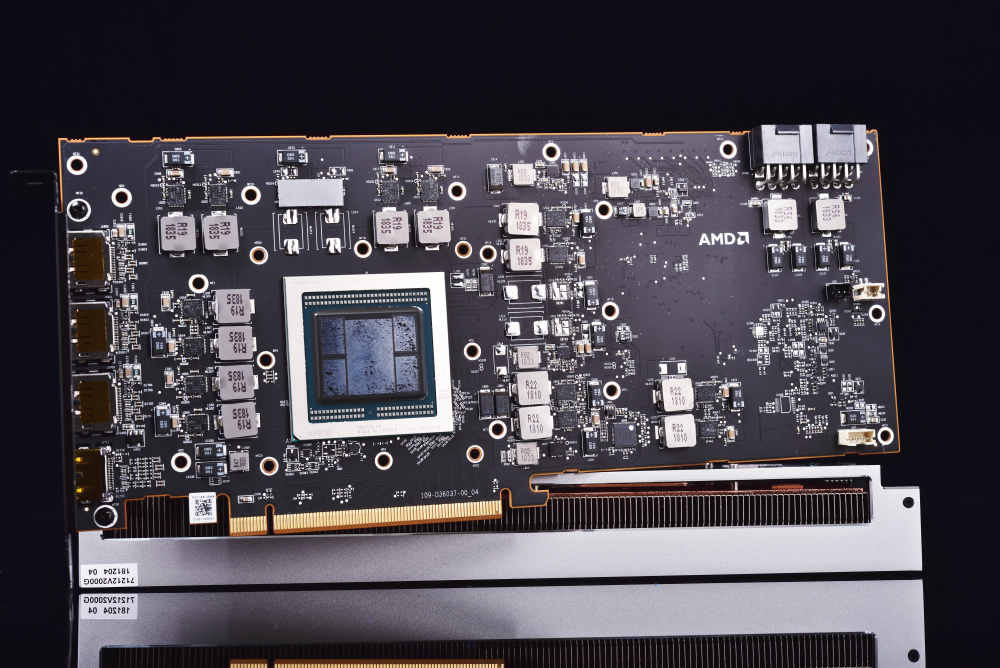

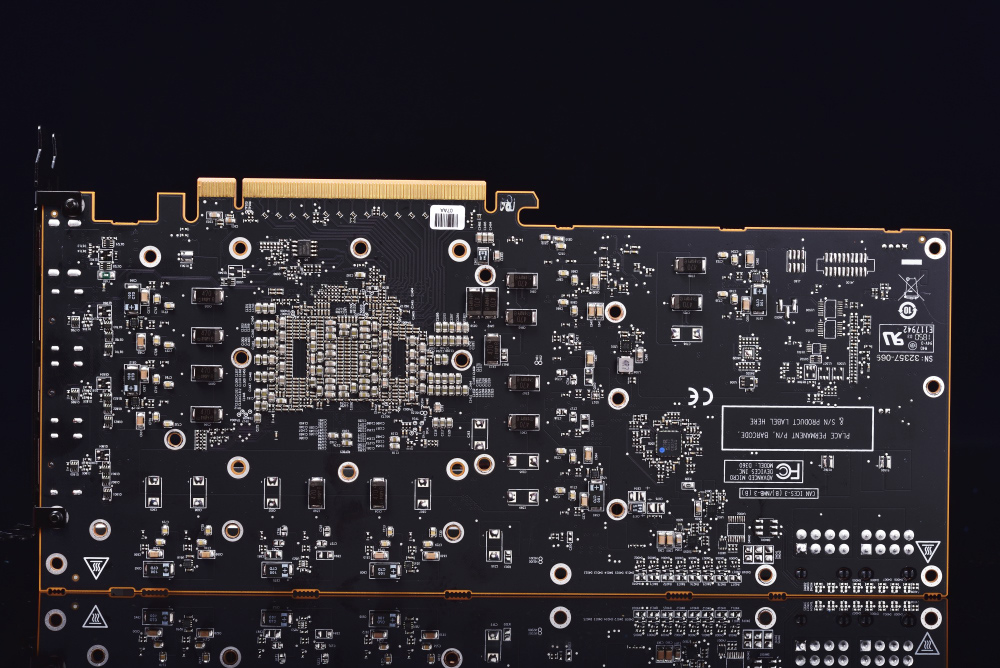

Vega 20 本身晶片封裝時,包含著 GPU 與 HBM2 記憶體,因此晶片周圍則是供電模組,採用 2 顆 IR35217 數位供電相控制器,而配置與上代相似 6+1 相供電的倍相設計,每相使用整合的 IR TDA21472 MOSEFT 等。

↑ Radeon VII 電路板。

↑ 電路板背面。

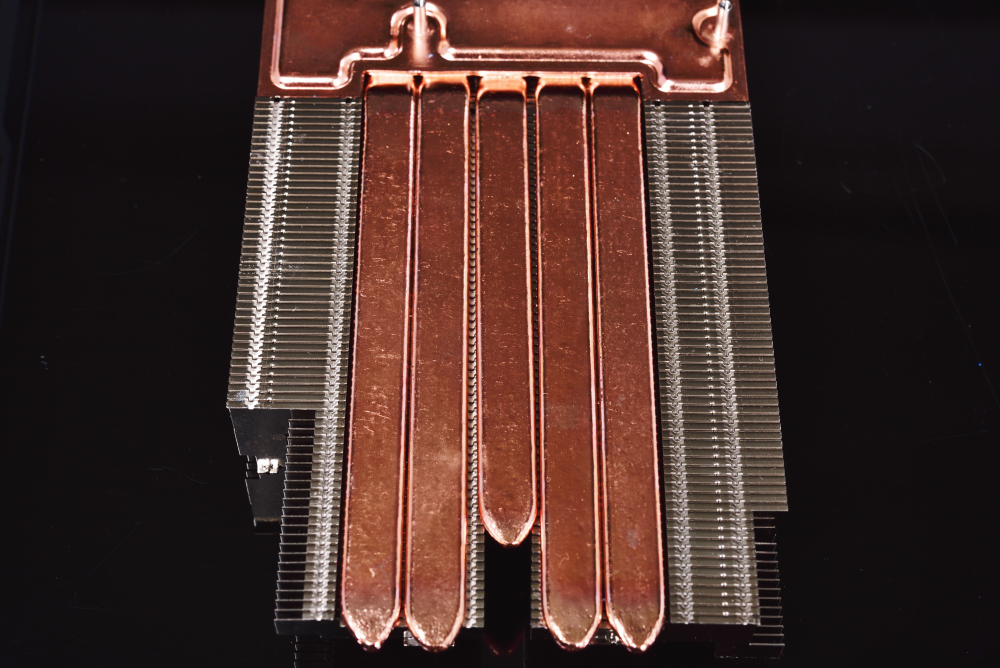

拆開散熱器,有著金屬外框和風扇、散熱器本體、金屬中框。散熱器本體,有著大面積的均熱板,而 GPU 則與均熱板直接接觸,而公版並非使用一般散熱膏,而是採用石墨導熱片作為導熱介質,並通過 5 根散熱導管,將熱傳導至前方的散熱鰭片。散熱鰭片則完整的複合在均熱板上,2 組散熱鰭片拼接而成。

↑ 拆解散熱器:外框、散熱器本體、中框。

↑ GPU 直接接觸均熱板。

↑ 均熱板上除了鰭片,還壓著 5 根熱導管延伸至前方鰭片。

↑ 散熱鰭片則留給 3 顆風扇空間。

AMD Radeon VII 性能測試 / 迎頭趕上 RTX 2080 還想超車?

AMD Radeon VII 性能測試 / 迎頭趕上 RTX 2080 還想超車?雖說 AMD 是 7nm 製程遊戲卡首殺,但對手 RTX-20 系列更不是省油的燈,Radeon VII 後發先至鎖定 RTX 2080 為目標,究竟 AMD 是否能單憑 7nm、HBM2 就超車成功呢?這次測試,除了 AMD 主角 Radeon VII 之外,更準備 RX Vega 64、56 作為陪襯,另外還有對手 RTX 2080 與同價位區間的 RTX 2070 作為比較,供各位 A 粉參考。

↑ 測試平台。

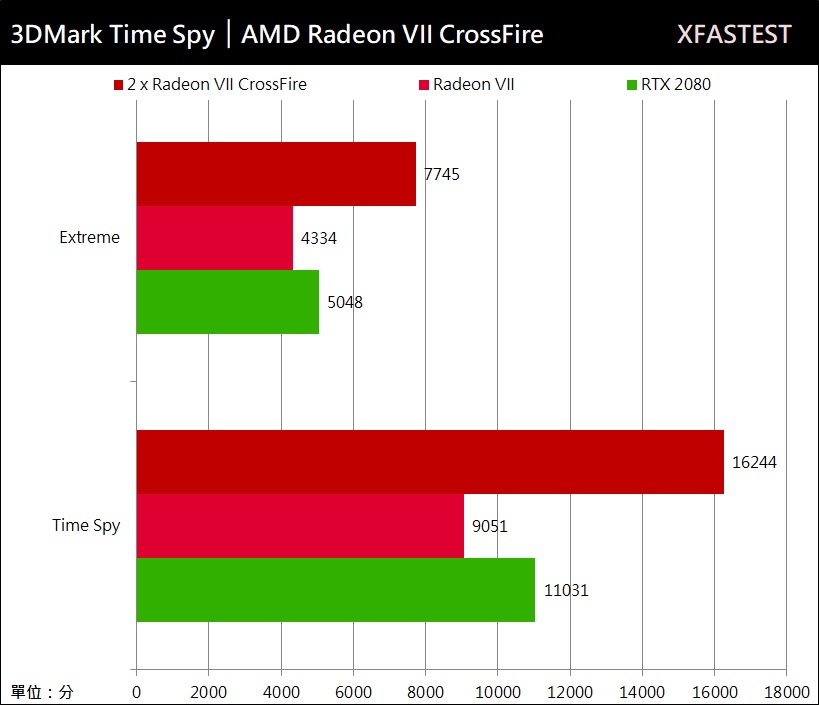

雙卡 Radeon VII CrossFire DirectX 12 性能增幅 79%

雙卡 Radeon VII CrossFire DirectX 12 性能增幅 79%這次除了 AMD 提供的媒體測試版之外,還在正式上市前拿到 ASRock Phantom Gaming Radeon VII 顯示卡,因此額外做了雙卡 Radeon VII CrossFire 的測試,提供給想要完雙卡的玩家做參考。

↑ ASRock Phantom Gaming Radeon VII。

首先雙卡 Radeon VII CrossFire 在 DirectX 11 的 Fire Strike 測試中,其效能比起單卡僅只有 2% 的提升,但改用 DirectX 12 的 Time Spy 測試,雙卡性能比單卡提升了 79%,這也是 API 本身對於雙 GPU 有著較好的資源利用性,換句話說雙卡在 DirectX 12 測試下,可有著 1+1=1.7 的效能提升。

但遊戲方面,即便是使用 DirectX 12 API 的《惡靈古堡 2》與《戰地風雲 5》都沒因為雙卡而提升效能,而《古墓奇兵:暗影》則遇到 Bug 自動關閉;也就是說,對於多卡 CrossFire 還是取決於遊戲開發商,是否願意投入資源優化,現階段就只有 Time Spy 能感受到雙卡的威力。

↑ 雙卡 Radeon VII CrossFire Time Spy 測試。

總結

總結AMD Radeon VII 藉由 7nm 製程與 Vega 20 的優化,讓效能可與競品高階的 RTX 2080 平起平坐,遊戲測試下有的輸有的贏,兩者在 1080p、1440p 解析度下有的遊戲性能差異較大,但也有平手的局面,而在 2160p 解析度平均差距皆在 10 fps 以內,這代 Radeon VII可說是交出不差的成績單。

只不過 Radeon VII 對上《魔物獵人:世界》、《俠盜獵車手 5》與《刺客教條:奧德賽》,這三款遊戲在性能表現上就無太大優勢,這也許是遊戲引擎的設計所導致的結果,但若 AMD 能再加強這類 DirectX 11 遊戲的性能,想必會贏的更全面。

↑ 超誠意重製《惡靈古堡 2》有著相當好的效能與畫面,更是 AMD 今年綁定的遊戲之一。

另一方面,關於高解析度的影音轉檔與運算,Radeon VII 在這價位下即可擁有 16GB HBM2 記憶體,在 Adobe Premiere 或 DaVinci Resolve 的超高解析度影像運算時,有著更好的優勢,但由於筆者對這類軟體較為生疏,因此提供 AMD 的數據供各位參考。

DaVinci Resolve

|

Radeon VII

|

Vega64

|

GTX 1080

|

RTX 2080

|

Test 1 – AMD

|

50 seconds

|

58 seconds

|

53 seconds

|

50 seconds

|

Test 2 – AMD 8K

|

95 seconds

|

105 seconds

|

124 seconds

|

95 seconds

|

Test 3 – TJA Demo

|

187 seconds

|

202 seconds

|

242 seconds

|

196 seconds

|

Adobe Premiere

|

Radeon VII

|

RX Vega 64

|

GTX 1080

|

RTX 2080

|

AMD 8K – Default (DV, 720×480)

|

330 seconds

|

393 seconds

|

393 seconds

|

353 seconds

|

AMD 8K- HEVC 8K

|

670 seconds

|

738 seconds

|

690 seconds

|

677 seconds

|

AMD 8K – HEVC 4K

|

188 seconds

|

191 seconds

|

188 seconds

|

188 seconds

|

AMD 8K – HEVC 4K + YouTube

|

187 seconds

|

193 seconds

|

192 seconds

|

192 seconds

|

公版設計的 Radeon VII 在散熱器設計亦大幅改良,不僅改為開放式三風扇散熱,內部更以均熱板接觸 GPU,在透過熱導管將熱分散至散熱鰭片,讓這代即便時脈提高之下,亦可有著不錯的散熱表現,但相對的風扇轉速提升隨之而來的噪音也提升,若是裝機使用並無太大的問題。

功耗面,這代靠著 7nm 製程守住不少,但為了性能亦將時脈調至與 RTX 2080 相當的最高 1800 MHz,因此功耗比起 Vega 64 或 RTX 2080 在高一些,但就比較來看 RTX 2080 功耗也提升之下,使得 Radeon VII 不至於太尷尬。

↑ 新科技全上就是要你好看《全境封鎖 2》。

官方 AMD Radeon VII 定價為 $699 美金,比起 RTX 2080 的定價再便宜個 100 鎂,而台灣價格可能落在 $23,990 元,相當於無超頻、單/雙風扇的入門 RTX 2080 的價位。

本篇的測試比較,是使用 RTX 2080 創始版,也就是說 Radeon VII 若對上無超頻入門的 RTX 2080,有著更大的勝算,由此可見 Radeon VII 對於遊戲玩家有著更高的性價比。

若是影音剪輯、運算工作者時需要大容量的 VRAM 支援,就目前來看 Radeon VII 在這價位下可是對手 2 倍的記憶體容量以及 1TB/s 的高頻寬,就這點來看確實無人可檔;但也希望 AMD 能穩住供貨,以免重蹈 Vega 64 / 56 當時缺貨的窘境。

「AMD Radeon VII」7nm 遊戲顯卡首殺,效能直追 RTX 2080 更擁有 16GB HBM2 記憶體,性價比更高,這真的有點香。

↑ 準備好點亮信仰了嗎?

沒有留言:

張貼留言